Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Themen rund um Ihre Abrechnung. Wählen Sie einfach das Thema aus, das Sie interessiert, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken. Sie werden direkt zu den relevanten Informationen weitergeleitet.

Die Heiz-/Warmwasserkostenabrechnung zeigt Ihnen, wie viel Energie Sie im vergangenen Jahr verbraucht haben und welche anteiligen Kosten darauf entfallen. Mit diesen Informationen können Sie Ihren Verbrauch senken. Das kann Kosten sparen und schont die Umwelt – dank einem geringeren CO2-Ausstoß. Haben Sie Fragen zu Ihrer Heizkostenabrechnung? Was steht alles drin? Wie muss ich sie lesen? Und wie kann ich Sparpotenziale erkennen?

Anhand eines Beispiels für die Heizkostenabrechnung erklären wir Ihnen detailliert die Heizkosten-Einzelabrechnung und was sie alles enthält.

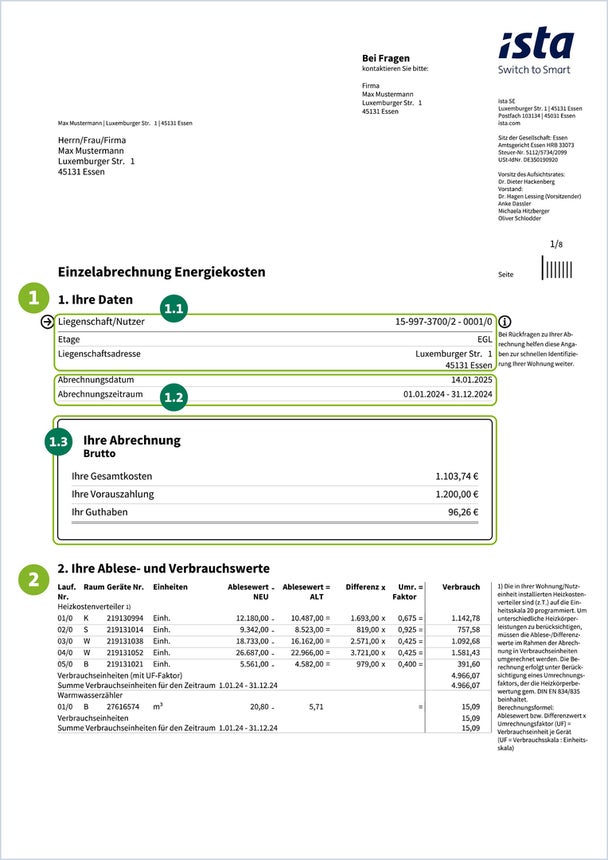

Auf der ersten Seite finden Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick: Ihre Daten, Ihre Gesamtkosten, Ihre zu verrechnende Gesamtvorauszahlung, daraus resultierend Ihr Guthaben bzw. Ihre Nachzahlung sowie Ihre Ablese- und Verbrauchswerte.

Bitte geben Sie bei Fragen an Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung diese Nummer an.

Das ist der Zeitraum, für den die Heiz-/Warmwasserkosten und die geleisteten Vorauszahlungen abgerechnet werden.

Das Ergebnis der Abrechnung ist hier zur besseren Übersicht bereits vorweggenommen. Wichtig: Ihre Gesamtkosten, verrechnet mit den Vorauszahlungen, ergeben Ihr Guthaben bzw. Ihre Nachzahlung.

Hier finden Sie die Ablese- und Verbrauchswerte Ihrer Geräte. In diesem Beispiel handelt es sich um Verbrauchseinheiten von Heizkostenverteilern. Sofern bei Ihnen Wärmezähler installiert sind, würde hier der tatsächliche Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) stehen. Der Verbrauch von Warmwasserzählern wird in Kubikmetern (m3) dargestellt.

Auf den folgenden Seiten sehen Sie, wie sich die abgerechneten Kosten genau zusammensetzen: Zunächst werden die Gesamtkosten der Liegenschaft ermittelt. Diese gemeinschaftlich entstandenen Kosten werden auf alle Nutzeinheiten verteilt, die an derselben Heizanlage angeschlossen sind. Sofern zu der Heizanlage auch eine zentrale Warmwasserbereitung gehört, werden die Gesamtkosten der Heizanlage zunächst in Heiz- und Warmwasserkosten unterteilt.

Im nächsten Schritt werden die Kosten für Heizung und Warmwasser in Grund- und Verbrauchskosten aufgeteilt. Dabei werden die Grundkosten nach der Wohn-, Grund- oder Nutzfläche verteilt, die Verbrauchskosten nach dem abgelesenen Verbrauch.

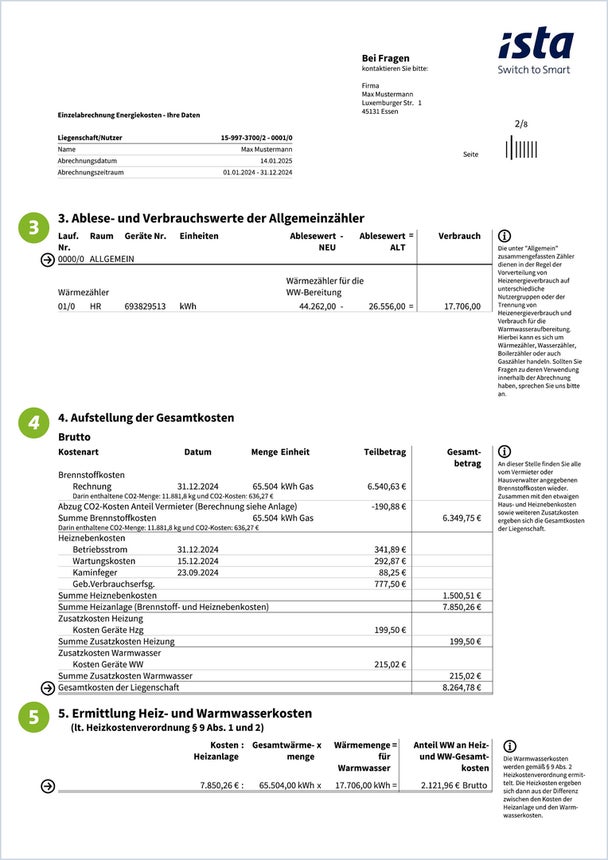

Hier finden Sie die Ablesewerte und den Verbrauch des Wärmezählers, der den anteiligen Verbrauch für die Warmwasserbereitung misst.

In diesem Bereich sind die vom Vermieter oder Verwalter angegebenen Kosten für Brennstoffe oder Wärmelieferung aufgelistet. Zusammen mit den so genannten Heiznebenkosten und den nach Heizung und Warmwasser unterschiedenen Zusatzkosten errechnen sich die Gesamtkosten der Liegenschaft.

Die Kosten der Heizanlage werden nun in Heiz- und Warmwasserkosten getrennt. Hierzu werden mithilfe eines Wärmezählers, gemäß § 9 Abs. 2 Heizkostenverordnung, die auf die Warmwassererzeugung entfallenden Kosten ermittelt.

Der Anteil für Warmwasser am Gesamtverbrauch wird dann ins Verhältnis zu den Kosten der Heizanlage gesetzt, wodurch sich die Kosten der Warmwassererwärmung ergeben.

Zusammen mit den jeweiligen Zusatzkosten ergeben sich die Warmwasser- und Heizkosten.

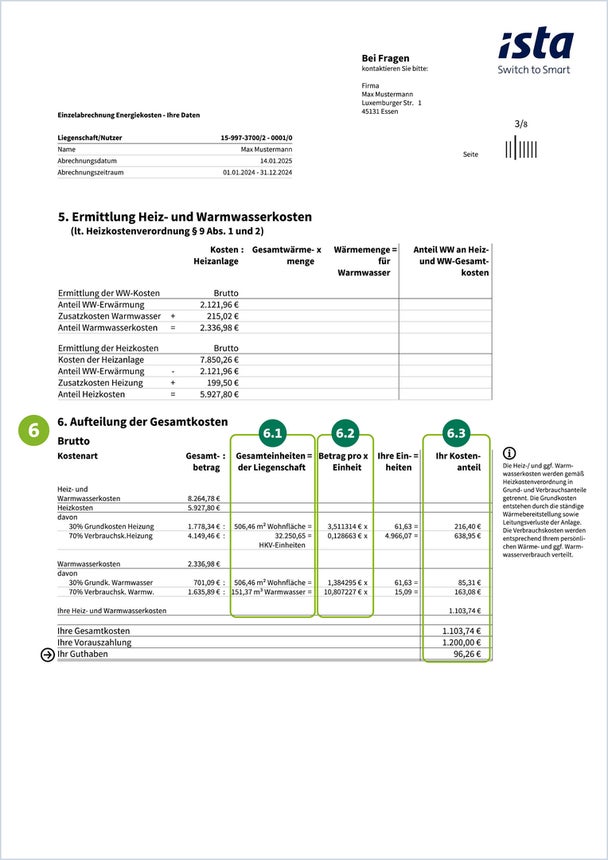

Die Gesamtkosten werden zunächst in Heiz- und Warmwasserkosten unterteilt. 30 bis 50 Prozent der Heiz- und Warmwasserkosten machen den Grundkostenanteil und die restlichen 50 bis 70 Prozent den Verbrauchskostenanteil aus. Die Grundkosten werden in der Regel nach der Wohnungsgröße verteilt. Die Verbrauchskosten werden nach gemessenen bzw. erfassten Verbräuchen aufgeteilt. In unserem Heizkostenabrechnungs-Beispiel wird das Verhältnis 30/70 genutzt. Teilt man die Gesamtkosten durch die jeweiligen Gesamteinheiten (6.1) – Quadratmeter bzw. erfasste Verbrauchseinheiten –, erhält man den Betrag pro Einheit (6.2). Dieser Wert wird anschließend für die Grundkosten mit der Wohnfläche multipliziert. Die Verbrauchskosten errechnen sich aus den Verbrauchswerten, multipliziert mit den Kosten pro Verbrauchseinheit. Daraus ergibt sich Ihr Kostenanteil (6.3).

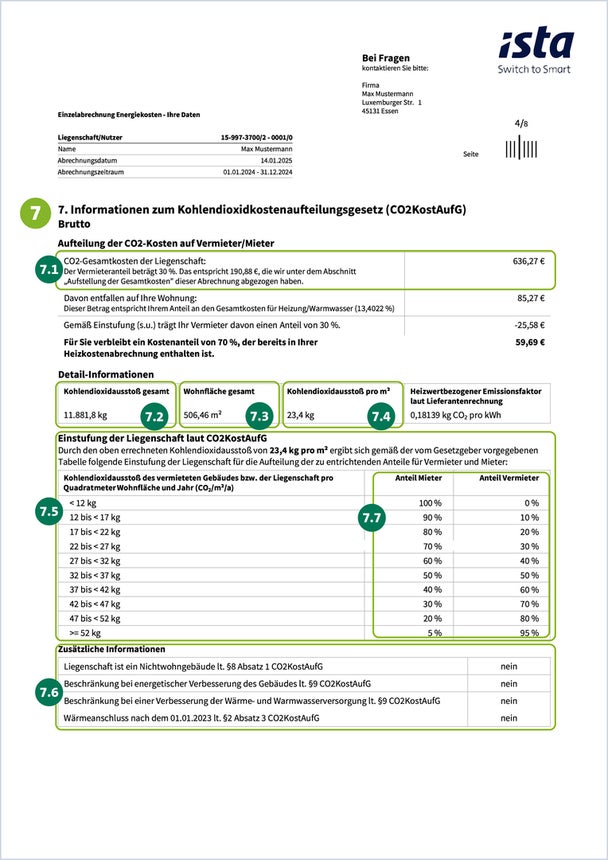

Für Abrechnungsperioden ab dem 1. Januar 2023 müssen, unter bestimmten Voraussetzungen, in der Heizkostenabrechnung die Kosten für den CO₂-Ausstoß zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt werden. Das Ziel: eine gerechtere Verteilung der CO₂-Kosten.

Die Verteilung erfolgt prozentual anhand eines Stufenmodells. Dafür wird der CO₂-Ausstoß des Gebäudes pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr berechnet.

Ihrer Abrechnung können Sie zum einen die CO₂-Gesamtkosten (7.1), den gesamten Kohlendioxidausstoß (7.2) und die Wohnfläche (7.3) Ihrer Liegenschaft entnehmen. Diese Werte sind die Grundlage für die Berechnung des Kohlendioxidausstoßes pro Quadratmeter (7.4) und damit für die Einstufung der Liegenschaft (7.5) in das Stufenmodell. Anhand der Einstufung und der zusätzlichen Informationen (7.6) wird die Aufteilung der CO₂-Kosten auf Vermieter und Mieter (7.7) vorgenommen.

Das CO2KostAufG beinhaltet für Wohnungseigentümergemeinschaften, überwiegend gewerblich genutzte Gebäude (Nichtwohngebäude) und Gebäude mit Einschränkungen bei energetischen Verbesserungen Sonderregelungen. Entsprechend kann die Darstellung in Ihrer Heizkostenabrechnung abweichen.

Nach der Kostenaufstellung finden Sie weitere Informationen und Erläuterungen zu unserer Heizkostenabrechnung (7.8), z.B. wie die Kosten bei einem Nutzerwechsel aufgeteilt werden oder wann geschätzt werden muss.

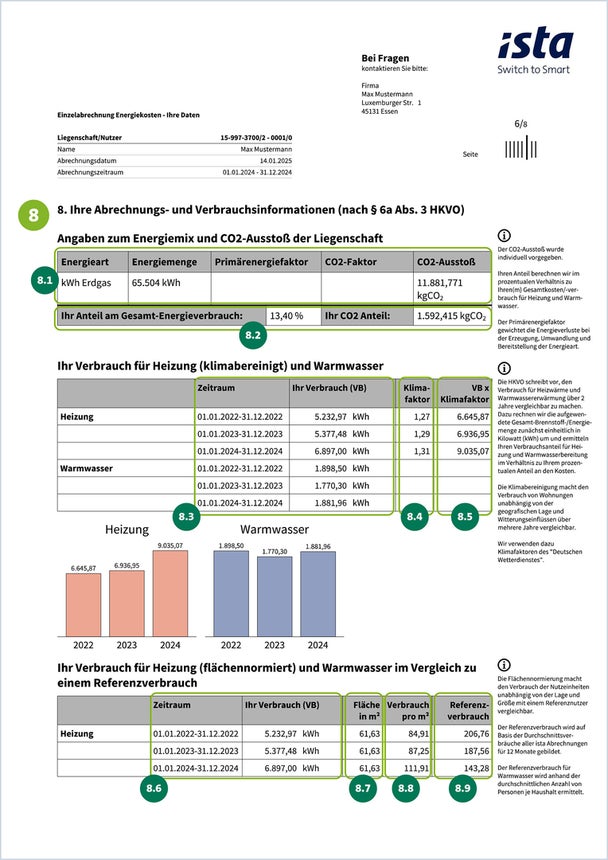

In der Übersicht finden Sie Ihre Energieart (8.1) und die verbrauchte Energiemenge (8.1) des gesamten Gebäudes im letzten Abrechnungszeitraum. Der sogenannte Primärenergiefaktor (8.1) schafft eine Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Energieträgern hinsichtlich Effizienz und Gesamtenergieverbrauch. Hier wird der Energieverbrauch durch vorgelagerte Prozesse mit eingerechnet. Der Primärenergiefaktor wird auf einer Skala von 0 bis 1 ausgewiesen: Je kleiner er ist, umso größer ist die Effizienz des Gesamtenergieeinsatzes.

Der CO₂-Faktor (8.1) gibt an, wie viel Treibhausgas bei der Wärmeerzeugung entsteht. Den CO₂-Faktor (heizwertbezogen) übernehmen wir aus der CO₂-Kostenaufteilung. Sollten uns keine Angaben gemacht werden, entnehmen wir den CO₂-Faktor aus dem Merkblatt des Bundesamtes für Wirtschaft.

Im Falle eines Fernwärmesystems muss Ihnen an dieser Stelle auch der CO₂-Ausstoß (8.1) mitgeteilt werden. Über die Vorgaben der Heizkostenverordnung (HKVO) hinaus, zeigen wir den CO₂-Ausstoß für alle Wärme- oder Brennstoffarten. Dieser gibt an, wie viel CO₂ durch das Heizen Ihres Gebäudes und das Erwärmen des Wassers entstanden ist.

Je nach Versorgungsart, Brennstoffart bzw. Energieträger wird Ihnen auch der sogenannte Energiemix in Ihrer Heizkostenabrechnung aufgeschlüsselt. Dieser zeigt, welche Energiequellen zur Erzeugung der Wärme bei Ihnen eingesetzt wurden.

Für Sie besonders interessant: Sehen Sie Ihren Anteil am Gesamt-Energieverbrauch (8.2) Ihres Gebäudes und am entstandenen CO₂-Ausstoß.

Über den gesetzlich geforderten Vergleich Ihres Verbrauchs mit dem Vorjahr hinaus erhalten Sie von uns sogar das Vor-Vorjahr als zusätzlichen Vergleichswert. Klimabereinigt beim Heizungsverbrauch heißt: Die Außentemperaturen Ihrer Region werden berücksichtigt und über sogenannte Klimafaktoren durch eine Formel in Relation gesetzt. So können Sie Ihren Energieverbrauch auch bei unterschiedlich kalten Wintern vergleichen. In dieser Tabelle finden Sie Ihren tatsächlichen Verbrauch pro Abrechnungszeitraum (8.3) den Klimafaktor des Deutschen Wetterdienstes und Ihren Verbrauch multipliziert mit dem Klimafaktor (8.4). Weiterhin finden Sie die Verbrauchswerte für Warmwasser, dargestellt in Kilowattstunden – ohne Klimabereinigung (8.5). Das Säulendiagramm visualisiert Ihnen die oben genannten Verbrauchswerte zur besseren Vergleichbarkeit.

Diese Verbrauchsinformationen enthalten einen Vergleich mit dem Verbrauch eines normierten Durchschnittsnutzers derselben Nutzerkategorie. In diesem Beispiel für Heizung sehen Sie Ihren Verbrauch in kWh pro Abrechnungsperiode (8.6). Daneben Ihre Wohnfläche in Quadratmeter (8.7). Ihr Verbrauch geteilt durch die Fläche ergibt Ihren Verbrauch pro Quadratmeter (8.8). Diesen können Sie dann in Relation setzen zu unserem durchschnittlichen Referenzverbrauch (8.9) pro Quadratmeter. Bitte beachten Sie, dass der Referenzverbrauch immer für einen Abrechnungszeitraum von zwölf Monaten dargestellt wird. Wohnen Sie weniger als zwölf Monate in Ihrer Wohnung, müssen Sie Ihren Heizungs- und Warmwasserverbrauch anteilig hochrechnen. Nur so können Sie Ihren Verbrauch mit dem Referenzverbrauch vergleichen.

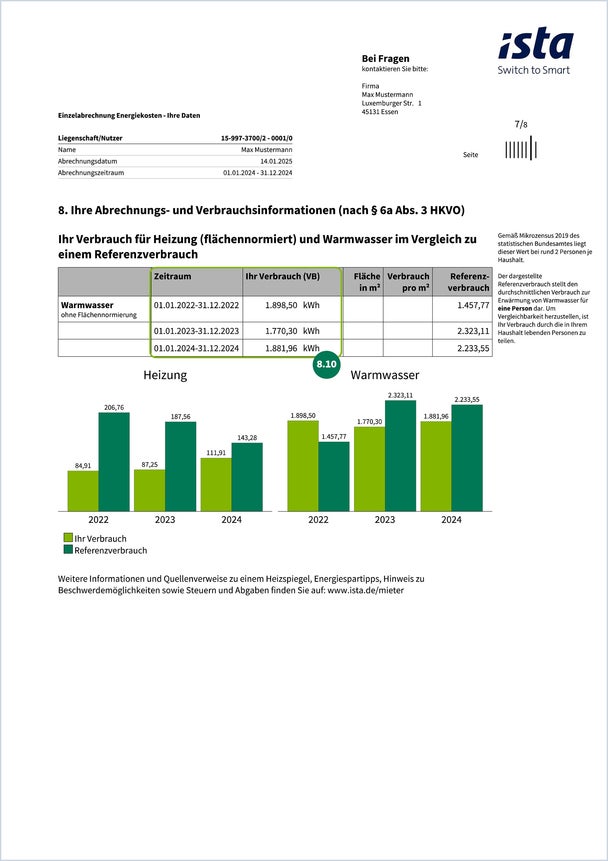

Der Referenzverbrauch für Warmwasser entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch eines Einpersonenhaushalts. In diesem Beispiel sehen Sie Ihren Gesamtverbrauch für Warmwasser in kWh (8.10) und unseren durchschnittlichen Referenzwert für eine Person. Um hier Vergleiche zum Referenzverbrauch ziehen zu können, müssen Sie die Anzahl der Personen in Ihrem Haushalt berücksichtigen und Ihren Gesamtverbrauch durch die Anzahl dieser Personen teilen.

Ihren Verbrauch für Heizung (flächennormiert) und Warmwasser im Vergleich zu einem Referenzverbrauch finden Sie hier in einem Säulendiagramm. So können Sie noch besser Ihren Verbrauch vergleichen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Warmwasser die Säulen ggf. nicht direkt vergleichen können, da der Referenzverbrauch nur für eine Person gilt und in Ihrem Haushalt eventuell mehrere Personen leben.

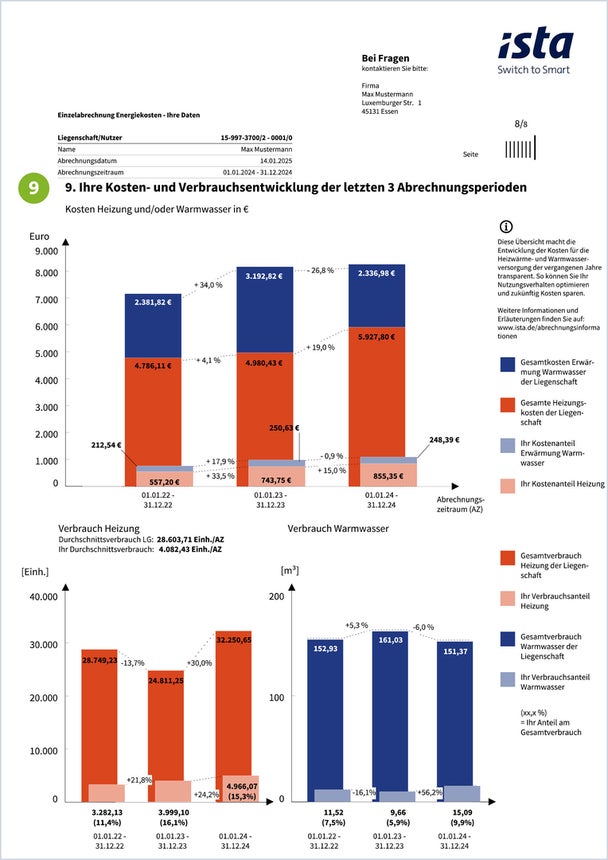

Die Diagramme zeigen Ihre tatsächlichen Kosten und Verbräuche im Vergleich mit bis zu drei Abrechnungsperioden. Diese können Sie exakt aus Ihren vorherigen Heizkostenabrechnungen entnehmen.

Die blaue Säule zeigt jeweils die Gesamtkosten für die Erwärmung von Warmwasser in Ihrer Liegenschaft, das heißt: im gesamten Gebäude.

Die rote Säule zeigt jeweils die Gesamtkosten der Liegenschaft für den Verbrauch der Heizung. Die untere Säule zeigt Ihre anteiligen Kosten für Warmwasser und Heizung.

Für einen besseren Vergleich zwischen den drei Abrechnungsperioden errechnen wir Ihnen direkt prozentual, ob Ihre Kosten höher oder niedriger zum Vorjahr waren.

Für den Verbrauch Ihrer Heizung errechnen wir für Sie den durchschnittlichen Verbrauch der letzten drei Abrechnungszeiträume – für die gesamte Liegenschaft und für Ihren anteiligen Verbrauch. So können Sie Ihren aktuellen Verbrauch noch besser einschätzen.

Das Säulendiagramm zeigt die konkreten Verbräuche Ihrer gesamten Liegenschaft und Ihren individuellen Anteil – in der entsprechenden Einheit und als Prozentwert. Links sehen Sie die Verbräuche Ihrer Heizung, rechts die Verbräuche für Warmwasser.

Die Berücksichtigung von Brennstoffkosten vor/nach dem Nutzerwechsel bedeutet keine Unwirksamkeit der Abrechnung gegenüber dem einziehenden/ausziehenden Nutzer. Zwar können hierbei gewisse Nachteile für den einziehenden/ausziehenden Nutzer entstehen, diese Nachteile sind jedoch vom Nutzer in Kauf zu nehmen. Es entspricht vielmehr der Billigkeit, wenn die Kosten der während der gesamten Abrechnungsperiode bezogenen Brennstoffmengen zusammengerechnet werden und auf diese Weise ein Mischpreis für alle Nutzer, die während der Abrechnungsperiode in der Liegenschaft gewohnt haben, gebildet wird. Auf der Grundlage dieses Mischpreises (Gesamtkosten) ist dann am Schluss der Abrechnungsperiode eine dem Nutzerwechsel gerecht werdende Abrechnung zu erstellen. Es würde für den Vermieter/Verwalter - auch im Verhältnis zu den übrigen Nutzparteien - zu völlig untragbaren Ergebnissen führen, wenn der Vermieter/Verwalter beim Einzug/Auszug eines jeden Nutzers nur für diesen - auf der Grundlage der tatsächlich bis zum Einzug bzw. Auszug anfallenden Kosten - abrechnen müsste.

Die Höhe Ihrer Heizkosten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das persönliche Verbrauchsverhalten macht den größten Anteil aus. Zusätzlich werden die Heizkosten von den aktuellen Energiepreisen, dem Alter des Gebäudes und der Heizanlage, den klimatischen Bedingungen des Gebäudestandortes und weiteren Bedingungen bestimmt. Diese Aspekte sind von individuellem Verhalten unabhängig und beeinflussen trotzdem die Höhe der Abrechnung.

Die rechtliche Grundlage für die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten bildet die Heizkostenverordnung (HKVO).

Die Wartungskosten sind in § 7 Abs. 2 Heizkostenverordnung folgendermaßen definiert: Zu den Kosten des Betriebes der zentralen Heizanlage einschließlich der Abgasanlage gehören... die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann. In der Regel fallen diese Kosten aufgrund eines Wartungsvertrages für die Heizungsanlage an. Nicht umlagefähig sind Reparaturkosten und Verschleißteile, die u. U. in der Wartungsrechnung auch aufgeführt sind.

Die Heizkostenverteiler stellen ein sogenanntes Hilfsverfahren zur Aufteilung der von der Hausverwaltung angegebenen und für eine Abrechnungsperiode abzurechnenden Kosten dar. Dies bedeutet, dass die abgelesenen Werte an sich noch keine Aussage für die Höhe des Verbrauchs eines Nutzers zulassen. Erst die Gesamtheit der bei allen Nutzern ermittelten Ablesewerte ermöglicht die Aufteilung der Kosten im Verhältnis der abgelesenen Werte.